Le Village aux portes du paradis, un film touché par la grâce

FreibeuterFilm, Kazak Productions, NiKo Film, Maanmaal ACC

Toute la tendresse du monde

Mo Harawe, jeune cinéaste austro-somalien de 33 ans, a déjà reçu plusieurs distinctions pour son premier long-métrage "Le Village aux portes du paradis", dont notamment l'étalon de bronze au Fespaco. C'est selon nous plus que mérité, et on vous explique pourquoi !

Il est intéressant que le film commence immédiatement, même avant le générique, par un bulletin d'informations britannique relatant une attaque de drones en Somalie ; rappelant ce à quoi les médias occidentaux réduisent souvent les pays tels que celui-là. Le film va précisément proposer le contraire de ce regard impersonnel et distant qu'on pose trop souvent sur la Somalie, en enveloppant précisément ses personnages d'un regard chaleureux et plein d'empathie.

On est bien loin ici de tout misérabilisme, et de tout pathos larmoyant. Cependant, Le Village aux portes du paradis touche au cœur, et émeut beaucoup par sa retenue, sa pudeur et sa sobriété.

Il faut certes s'habituer à un rythme assez lent, à un film qui prend le temps, au fil narratif ténu, et qui s'avère nullement spectaculaire. Une fois cependant qu'on s'y est accoutumés, on ne peut qu'être conquis et émerveillés par ce film aussi lumineux, qui met en valeur des personnages, des visages et des lieux habituellement relégués dans une ombre têtue.

Beaucoup de justesse se dégage de cette chronique à la fois dure et douce, qui nous montre que, malgré tous les obstacles et la précarité, malgré un sort qui peut donner l'impression de s'acharner, l'espoir ne meurt jamais. Le jeune cinéaste Mo Harawe trouve la bonne distance pour les filmer, en célébrant leur persévérance, leur dignité et leur capacité à faire encore et toujours abstraction de l'adversité et des aléas.

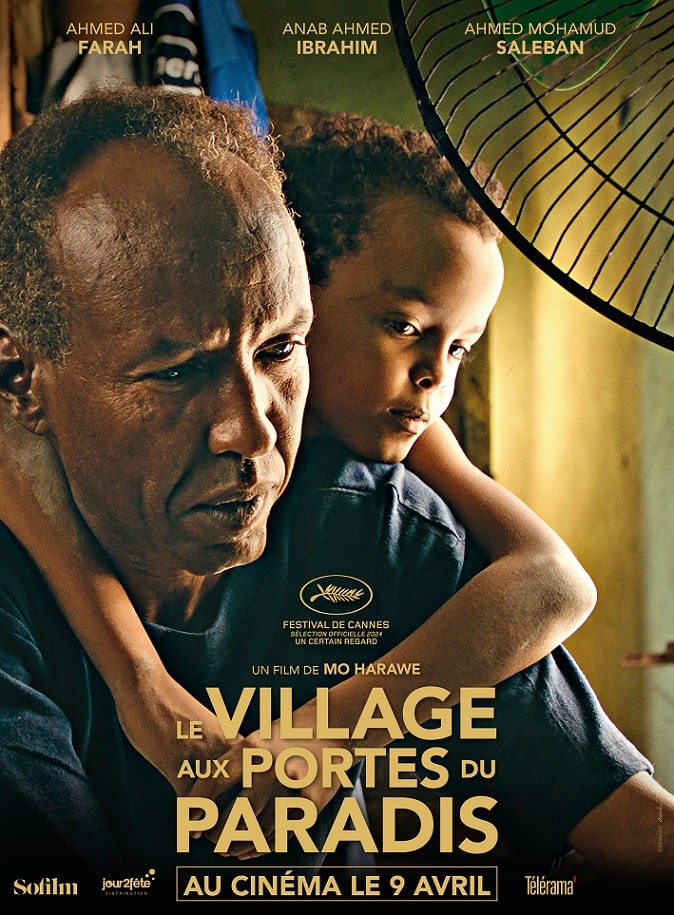

On se souviendra longtemps de ces éloquents silences pleins de densité, de ces regards tellement intenses, de ces visages si riches et passionnants à décrypter. Il faut saluer le travail du directeur de casting Mohamed Mohamud Jama, qui a su déceler des acteurs non professionnels tous vraiment impressionnants. On retiendra longtemps ce trio du père, de l'enfant et de la jeune tante respectivement incarnés avec une incroyable maestria par Ahmed Ali Farah, Ahmed Mohamud Saleban et Anab Ahmed Ibrahim - la seule actrice confirmée du long-métrage, dont les présences à la fois discrètes et saisissantes ne sont pas prêtes de quitter nos rétines. La somptueuse lumière du chef opérateur égyptien Mostafa El Kashef les magnifie et leur rend justice. De nombreux plans du film s'apparentent ainsi à des tableaux de maître.

On y retrouve un aspect documentaire, puisque le film renseigne sur de nombreuses caractéristiques de la société somalienne : la manière de régler des litiges dans les villages, les tribunaux populaires, le patriarcat, l'appartenance à un clan, la vente de khat et les trafics illicites, les écoles qui ferment faute d'enseignants en périphérie des villes... Pour les trois personnages principaux - Mamargade, son fils Cigaal, et sa sœur Araweelo - les obstacles seront nombreux voire incessants. Chaque désir - que ce soit ouvrir un atelier de couture pour Araweelo, trouver un travail stable et légal pour Mamargade ou inscrire Cigaal dans une école en ville - semble d'abord insurmontable, ou en tout cas difficilement atteignable. Néanmoins, le film ne s'attarde pas exagérément sur la dureté de la Somalie.

À l'inverse, et de manière aussi appréciable que bienvenue, le film reste étonnamment doux. Une affection muette mais bouleversante transparaît notamment clairement entre Mamargade et son fils Cigaal, mais aussi entre Cigaal et sa tante Araweelo, et aussi, malgré leurs différends, entre Araweelo et son frère. Sans grandes effusions, certains regards ou certains silences disent souvent toute la tendresse du monde. On se souviendra par exemple durablement du jeu de la bouteille égayant le père et le fils.

Mo Harawe fait preuve de beaucoup de finesse et de tact dans sa manière de dépeindre ces héros méconnus du quotidien, qui doivent chaque jour déployer des trésors de patience et de résilience. Avec un film beaucoup plus optimiste que ce que l'on aurait pu croire et craindre, il donne tort à la mère éplorée du film qui perd sa fille de vingt ans, se retrouve toute seule et arrive même à dire que "Ça ne rime à rien d'avoir des enfants. Ils n'ont pas d'avenir, ils meurent jeunes." Or, qui osera soutenir que le si précoce et attentionné Cigaal ne rime à rien ?

Le film fait malgré tout vaincre l'espoir, et impose jusqu'au bout sa désarmante douceur. Il prouve aussi que les liens du cœur sont supérieurs aux liens du sang, et démontre l'importance de la famille, mais la famille au sens large - nous invitant à nous défaire de nos œillères.

Pour le dire en peu de mots, tous les ingrédients d'un grand film s'avèrent ici réunis : des personnages incroyablement incarnés et touchants, auxquels on s'attache très rapidement ; une mise en scène qui se met à leur service ; une lumière splendide qui les célèbre comme ils le méritent ; un scénario à la fois simple et rigoureux ; et des dialogues aussi parcimonieux que marquants. Une superbe bande-son complète enfin l'ensemble fort avantageusement - avec des chansons apaisantes, joyeuses ou nostalgiques de grands artistes de La corne d'Afrique tels qu'Hassan Adan Samatar, Sahra Halgan, ou encore Haïlu Mergia. Le Village aux portes du paradis marque sans aucun doute la naissance d'un grand cinéaste - dont il faudra évidemment suivre la trajectoire très attentivement.

Remerciements chaleureux à Claire Viroulaud et François Gaboret.

ZOOM

Mo Harawe, premier coup de maître

Né à Mogadiscio, Mo Harawe est réalisateur et scénariste. D'origine somalienne et autrichienne, il étudie la communication visuelle et le cinéma à la Kunsthochschule de Kassel en Allemagne.

Il a participé à de nombreux ateliers et s'est rapidement fait remarquer positivement. Avant de passer au long-métrage avec "The Village Next to Paradise" - pour lequel il a bénéficié d'une bourse, il a réalisé cinq courts-métrages multi-primés dans plusieurs festivals. Parmi eux, on peut relever "Will my parents come to see me ?" (2022), qui fait réfléchir sur le système carcéral et la peine de mort.

Matthias Turcaud