Fanon est mort. L’avons-nous tué ? Mbembe, la violence, et les « Politiques de l’Inimitié »

Editions La Découverte

Mbembe tente une lecture « à la Fanon » de notre société occidentale, où la violence coloniale ne s’est pas dissipée mais est devenue raison. Loin d’être libératrice comme l’avait imaginé Fanon, la violence de nos démocraties ne crée plus : elle divise et éloigne.

Achille Mbembe milite depuis longtemps déjà pour une histoire et une philosophie de l’humanité globale. Son précédent essai, Critique de la Raison Nègre, soulignait les continuités entre la traite de l’esclavage au 16è siècle et le développement du capitalisme industriel. Alors que ni l'abolition de l’esclavage, ni la fin de la colonisation n'ont inversé les dynamiques de rétrécissement du monde et de repeuplement de la terre, Politique de l’Inimitié rappelle la nécessité de remettre la traite et la colonisation au cœur de notre histoire dite démocratique.

Au contraire, nous dit Mbembe, la colonisation s’est inventée un nouveau visage, qui n’est pas humain mais technologique, numérique, digital et que l’on connaît mieux sous le nom de pouvoir du capital. Parce qu’il est fluide, et presque insaisissable, le capital se dit virtuel. Il n’en est pas moins réel, puisqu’il a la capacité d’altérer notre quotidien (notre vulnérabilité face à la fragilité et l’instabilité des marchés financiers montre bien la capacité destructrice de ce pouvoir) :

« La question qui se pose désormais », écrit Mbembe, « est donc de savoir s'il est encore possible d’empêcher les modes d’exploitation de la planète de basculer dans la destruction absolue. » (25)

Nous ne sommes donc pas entrés dans une nouvelle ère de destruction – celle-ci a toujours existé. Mais aucun de ses visages n’a été dévoilé : nous avons peur de notre histoire, et par conséquent, écrit Mbembe, nous n’avons jamais éradiqué la peur de l’Autre :

« La grande peur des démocraties est que cette violence latente à l’intérieur et externalisée dans les colonies et autres tiers lieux remonte soudain à la surface, puis menace l’idée que l’odre politique s’était fait de lui-même (comme institut d’un coup et une foi pour toutes) et était plus ou moins parvenu à faire passer pour le sens commun. » (42)

Cette absence de réflexion sur la violence historique de nos sociétés montre, selon l’auteur, que nos sociétés ne se sont pas seulement établies par la violence mais ont fait de la violence un mode de fonctionnement. Si la violence fut un jour conquête, elle se dit aujourd’hui défense. Elle n’a pas disparu. Alors que le terrorisme submerge notre actualité, Mbembe s’interroge non sans provocation :

« Tuer des civils innocents à l’aide d’un drone ou à l’occasion de frappes aériennes pourtant ciblées est-il un acte moins aveugle, plus moral ou plus clinique qu’un égorgement ou une décapitation ? » (47)

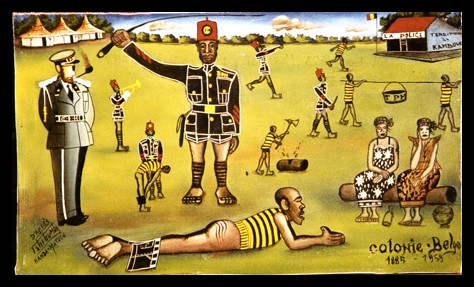

"Colonie Belge 1" du peintre Congolais Tshibumba Kanda Matulu

Mbembe voit le terrorisme comme un révélateur de la paranoïa et de la violence hystérique propre à l’Occident. (49 ; 58). Le monde se dit global mais ne parle que de frontières ; le monde se dit ouvert, mais est submergé par séparatismes ou mouvement de haine. Mbembe y voit la confirmation que le besoin d’ennemi est devenu constitutif des nationalismes. Plus encore, il souligne la dilution de l’inimitié : l’ennemi est « sans visage, sans nom, sans lieu. » (70)

Il semblerait donc que le terrorisme aurait révélé des démocraties occidentales prises au piège de leurs propres rhétoriques, s’acharnant à des politiques anti-terroristes qui les enferment dans un registre violent :

« En appelant à la mort de tout ce qui n’est pas inconditionnellement pour nous, ne travaillons-nous pas à reproduire sans cesse tout ce qui fait la tragédie de l’homme en proie à la haine et incapable de s’affranchir de celle-ci ? » (77)

Comment dépasser cette ère de destruction et de frontières, comment humaniser la virtualisation de nos sociétés, comment réinventer nos nations hors de la peur de l’Autre ? Mbembe invoque alors Fanon et ses écrits sur la violence coloniale, et s’interroge :

« Toute violence est-elle créatrice de quelque chose de neuf ? Qu’en est-il des violences qui ne fondent rien, sur lesquelles rien ne peut se fonder, et dont l’unique fonction est d’instituer le désordre, le chaos et la perte ? » (92)

Franz Fanon

Si Mbembe offre une relecture et interprétation utile de la pensée de Fanon, la conclusion semble bien pessimiste. L’exploration des alternatives pensées par certains – comme démystifier l’universel, comme le voulaient Senghor ou Glissant – ne détourne pas Mbembe de son diagnostic initial : le monde machine s’effondre, mais ne meurt pas. Il ne peut y avoir de violence salvatrice, car opprimés et oppresseurs ne vivent plus ensemble ; ils vivent à côté sans possibilités de communiquer :

« Contrairement à ceux d’hier, les maîtres d’aujourd’hui n’ont plus besoin d’esclaves. Les esclaves étant devenus un fardeau trop lourd à porter, les maîtres cherchent surtout à s’en débarrasser. Le grand paradoxe du XXIe siècle est donc l’apparition d’une classe sans cesse croissante d’esclaves sans maîtres et de maîtres sans esclaves. (…) Sans esclaves, pense-t-on, il ne saurait y avoir de révolte. (…) Tant que les nouveaux affranchis se dépenseront à vouloir devenir les maîtres qu’ils ne seront jamais, le choses ne pourront jamais être autrement qu’elles ne le sont. La répétition du même, toujours et partout, telle sera la règle. » (166)

Aurions-nous tué Fanon ? Sans doute. Mbembe note avec subtilité que Fanon aurait bien du mal à psychanalyser « l’homme neuro-économique – individu stratège, froid, calculateur, intériorisant les normes du marché et régulant sa conduite comme dans un jeu d’économie expérimentale, s’instrumentalisant lui-même et autrui pour optimiser ses parts de jouissance », ou bien Fanon aurait du mal à exercer la psychanalitique tout court, puisque le capitalisme néolibéral de nos démocraties a signé l’arrêt de mort du

« sujet tragique de la psychanalyse et de la philosophie politique – sujet divisé, en conflit avec lui-même et les autres, et ce pendant acteur de son destin par le récit, par la lutte et par l’histoire. » (170-171)

Si Politiques de l’Inimitié est riche d’idées, il reste difficile à lire. Mbembe décrit lui-même son essai comme

« fait de hachures de croquis, de chapitres parallèles, de traits plus ou moins discontinus, de jeux de pointe, de gestes vifs et rapides, voire de légers mouvements de retrait suivis de brusques renversement » (7).

Pour ma part, il est dommage d’infliger au lecteur une multiplication d’images, métaphores et concepts autant qu’une surenchère de liens ou de détours qui ne l’éloigne – au risque de l’en détourner – que plus d'idées souvent très abstraites et du fil d'une réflexion pourtant fascinante.

ZOOM

Mbembe: "Nous devons ouvrir l'Afrique à elle-même"

Depuis la colonisation, les intellectuels africains n’ont cessé de lutter pour réhabiliter le nom de l’Afrique.

Aujourd’hui, déplore Mbembe dans une conférence au Collège de France, il leur faut en plus s’élever contre « le triomphe des idées toutes faites » et contre le « désir inconscient de fascisme ou d’apartheid, ou encore des deux » qui caractérise nos sociétés occidentales.

Dans cette courte conférence éclairante, Mbembe revient sur les thèmes majeurs de son ouvrage, Politiques de l’Inimitié, et propose quelques possibles futurs qui s'offrent au continent africain.

Anaïs Angelo